Il grattacielo Intesa Sanpaolo, progettato da Renzo Piano Building Workshop, è vincitore del premio ArchDaily Building Of the Year 2016 per la categoria uffici. L’importante riconoscimento è stato assegnato in seguito ad una votazione tra gli oltre 3 mila progetti presentati da ArchDaily, il sito web di Architettura più visitato al mondo, a cui hanno partecipato 55.000 utenti.

PILLOLE DI RENZO PIANO: LA MINI ABITAZIONE DIOGENE

{loadposition google1}

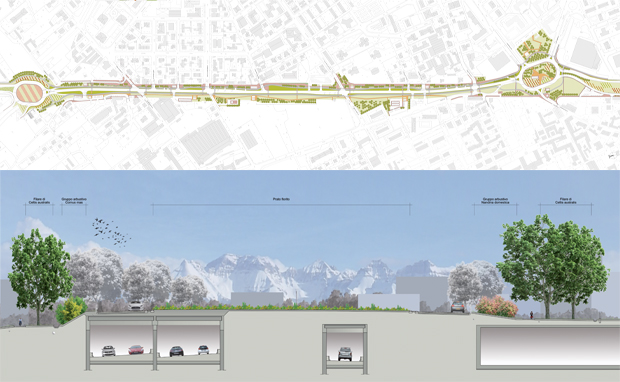

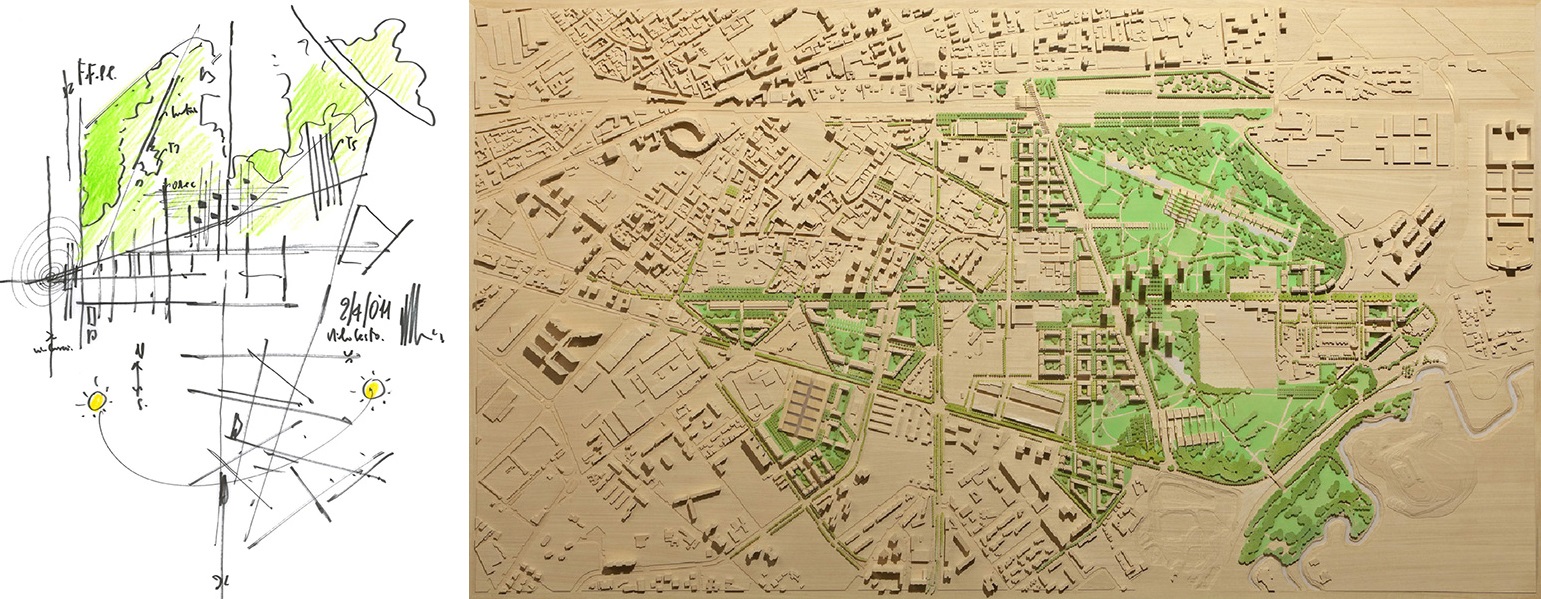

Il grattacielo, firmato da Renzo Piano e vincitore del premio Archdaily Building of the Year 2016, nasce a Torino in prossimità del centro storico, all’incrocio tra Corso Inghilterra e Corso Vittorio Emanuele. La realizzazione è parte di una convenzione siglata tra la Città di Torino e Intesa Sanpaolo che comprende anche la riqualificazione dell’adiacente Giardino Nicola Grosa, e di un parcheggio interrato di 8.800 mq in via Nino Bixio.

L’opera, che ha richiesto un investimento complessivo di circa mezzo miliardo di euro, è stata interamente finanziata dal gruppo bancario per ospitare gli uffici centrali e dirigenziali.

L’inaugurazione è avvenuta nell’aprile 2015, a 5 anni dall’inizio dei lavori. Al processo progettuale hanno partecipato gli studenti del Master di II livello in Progettazione e costruzione di edifici di grande altezza, organizzato dal Politecnico di Torino in cooperazione con Intesa Sanpaolo e la Camera di Commercio di Torino.

La struttura del grattacielo Intesa San Paolo

Il grattacielo di Renzo Piano si sviluppa verticalmente su 44 livelli, di cui 38 fuori terra, raggiungendo una altezza di 166 metri, due in meno rispetto alla Mole Antonelliana.

Gli elementi strutturali sono costituiti da un nucleo, che contiene i vani per i diciassette ascensori e le scale, e uno scheletro portante, disposto secondo pianta di 7000 mq, che sostiene l’involucro esterno in alluminio e vetro.

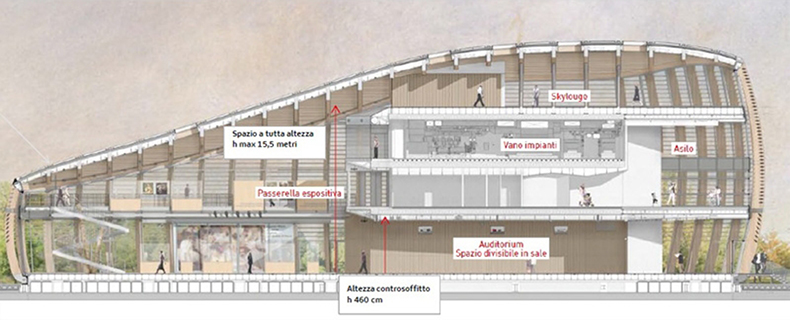

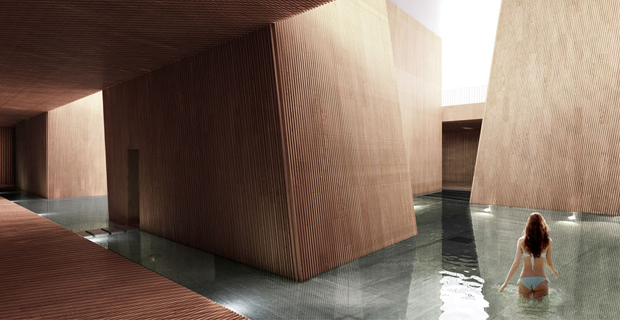

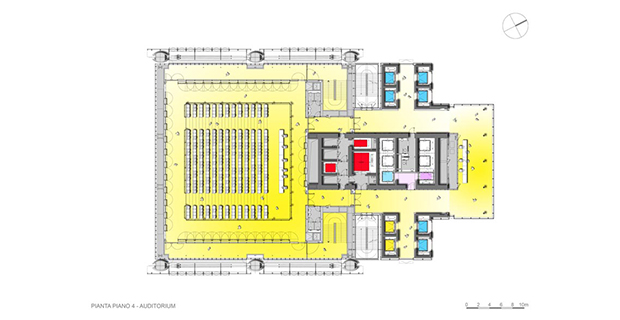

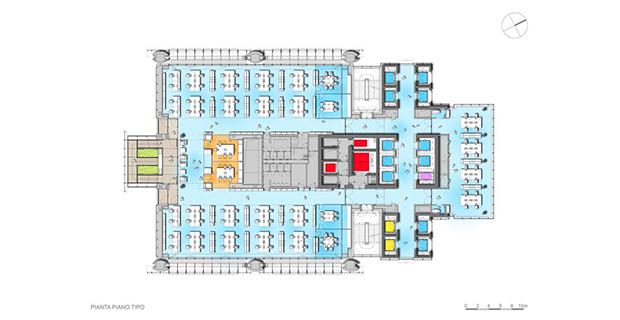

L’edificio ha al proprio interno un mix di spazi di lavoro e per la collettività. La sezione interrata ospita un giardino ipogeo, un asilo nido, un ristorante aziendale, locali impianti e tre livelli destinati a parcheggi per oltre 300 vetture. Alla base dell’Intesa Sanpaolo Office Building si trova un auditorium che, grazie alla platea amovibile, ha capacità di cambiare la propria conformazione trasformandosi all’occorrenza in sala aperta al pubblico per conferenze, concerti ed esposizioni. 27 piani sono occupati dagli uffici, frequentati giornalmente da oltre 2000 dipendenti. Il 31° piano è un laboratorio per l’innovazione e la ricerca.

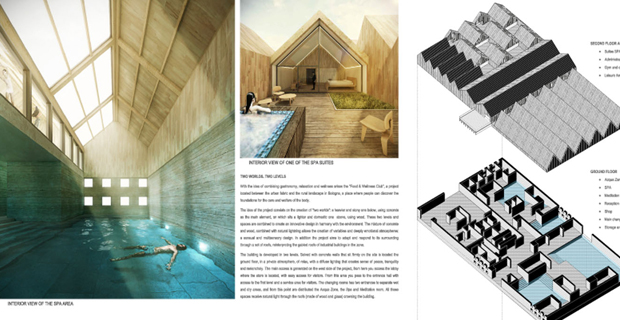

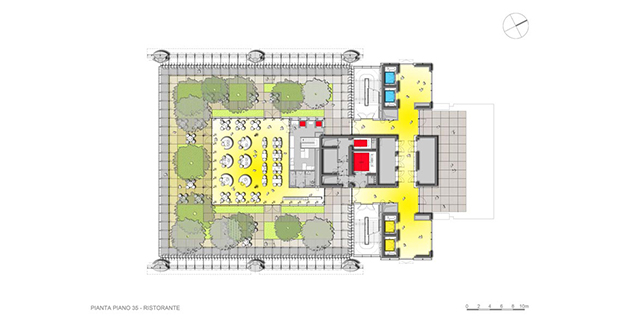

In cima al grattacielo è ubicato il secondo spazio di carattere pubblico, una serra bioclimatica di 15.000 mq suddivisa su 3 livelli: il tetto giardino con ristorante panoramico (35° piano), una sala esposizioni (36° piano) e una caffetteria con galleria (37° piano). Percorrendo il ballatoio, che si sviluppa lungo il perimetro sui tre piani, è possibile godere di viste panoramiche su tutta la città ed osservare gli arbusti e le piantagioni presenti, tra cui eucalipti, acacie, lavande, che contribuiscono al mantenimento del clima temperato all’interno dell’ambiente.

Criteri di sostenibilità del nuovo grattacielo di Renzo Piano

Durante la progettazione sono state studiate le più sofisticate strategie energetiche per lo sfruttamento ottimale delle risorse naturali, secondo i principi di sostenibilità promossi dal GBC (Green Building Council).

Il grattacielo Intesa Sanpaolo ha ottenuto la certificazione LEED Platinum con il totale di 83 punti, uno score fra i più elevati al mondo per gli edifici di grande altezza.

La certificazione è ottenuta in seguito alla valutazione e ai punteggi assegnati in base alle caratteristiche del sito di costruzione, alle scelte progettuali e tecnologiche, alla qualità degli ambienti interni e alla gestione dei materiali.

Sostenibilità del sito

L’edificio sorge all’interno di un’urbanizzazione già sviluppata. La presenza di un elevato numero di servizi a disposizione dell’utenza non rende necessario la costruzione di ulteriori strutture con una conseguente riduzione dell’impatto del progetto sul territorio.

I servizi di base sono compresi entro una distanza percorribile a piedi oppure mediante mezzo di trasporto alternativo. È stata predisposta, infatti, l’installazione di stazioni per il bike sharing e il car sharing. L’accessibilità dell’area è inoltre ampiamente servita dalla rete di trasporto pubblico.

Energia e Atmosfera

Il funzionamento della struttura tecnologica è controllato da sonde collegate al BMS (Building Management System), un sistema di gestione avanzato che permette di modulare il comportamento dell’edificio in relazione alle variazioni climatiche.

Le superfici a est e ovest sono rivestite da un involucro trasparente “a doppia pelle”.

In inverno, i raggi solari attraversano il primo strato di vetro e alluminio e riscaldano per effetto serra l’aria presente nell’intercapedine contribuendo alla mitigazione del clima.

In estate, la regolazione meccanica delle aperture e dei sistemi frangisole permette il rilascio del calore accumulatosi nelle ore diurne impedendo il verificarsi di fenomeni di surriscaldamento. Durante la sera, l’aria fresca è incanalata dentro l’intercapedine dei solai a doppio strato di calcestruzzo e rilasciata da pannelli radianti durante la giornata rinfrescando gli spazi di lavoro.

La superficie della facciata esposta a sud è interamente rivestita da 1600 mq di celle fotovoltaiche per la produzione di energia elettrica. Sullo stesso lato dell’Intesa Sanpaolo Office Building, il volume per la scala esterna è anche un giardino d’inverno che si sviluppa per tutta l’altezza dell’edificio.

L’acqua calda sanitaria è prodotta da un sistema di collettori solari.

In copertura, la serra bioclimatica si comporta da “tetto verde”. D’estate impedisce l’accumulo di calore che sarebbe rilasciato all’interno dell’edificio, in inverno riduce il disperdersi dell’energia termica.

Il condizionamento è affidato alla tecnologia geotermica ad alto rendimento. L’impianto sfrutta l’acqua di falda e si comporta da pompa di calore in regime invernale e da macchina frigorifera nella stagione estiva.

Gestione delle Acque

L’acqua piovana viene incanalata in apposite vasche di accumulo e, per mezzo di sensori e centraline di controllo, utilizzata per i servizi igienici e a scopo irriguo. Queste strategie permettono un risparmio idrico sino al 48%.

Gestione dei Materiali

Gran parte dei materiali da costruzione utilizzati contiene una componente di riciclato oppure è prodotta a poca distanza dall’area di cantiere, consentendo un notevole risparmio sui costi di trasporto.

Il legno utilizzato è certificato FSC, ossia prodotto da foreste gestite secondo principi di sostenibilità e rispetto delle risorse naturali. L’accumulo di calore e i conseguenti fenomeni di surriscaldamento sono ridotti grazie alla scelta di colorazioni chiare per le superfici esterne. L’edifici progettato dal Renzo Piano Building Workshop, illuminato dal sole, diventa così brillante “come un pezzo di ghiaccio”, inserendosi perfettamente nel contesto panoramico delle montagne innevate sullo sfondo della città.

Qualità degli spazi interni

La progettazione del grattacielo è stata particolarmente incentrata sul benessere degli spazi di lavoro.

Gli uffici, alti 3,20 m, sono stati studiati con le finalità di favorire lo sfruttamento degli apporti solari gratuiti e di ridurre i fenomeni di abbagliamento mediante la modulazione dell’irraggiamento con i sistemi frangisole meccanizzati.

Il valore di illuminamento corretto è garantito dalla presenza di sensori e da lampade a luce dimmerizzata che ottimizza il rendimento dei corpi illuminanti in funzione della radiazione solare in ingresso. L’impianto d’illuminazione, inoltre, è prevalentemente dotato di corpi illuminanti LED a basso consumo energetico.

Gli interni sono rivestiti da materiali basso emissivi che rilasciano limitate quantità di sostanze organiche volatili. Per prevenire la presenza di inquinanti, dovuta ai processi di costruzione, prima dell’entrata in funzione degli uffici è stato eseguito un flush-out, ossia una depurazione mediante “lavaggio” degli ambienti con grandi volumi d’aria.

La salubrità in fase di esercizio è garantita da portate d’aria superiori agli standard e da sensori che monitorano la concentrazione di CO2.

I pannelli radianti, utilizzati per la climatizzazione, hanno anche la funzione di ridurre i rumori generati dalla ventilazione meccanica garantendo un ottimo livello di comfort acustico.

L’efficacia delle strategie energetiche adottate è stata valutata in regime dinamico mediante l’utilizzo di software avanzati. Il risultato di queste simulazioni è un edificio che risparmia il 45% di energia rispetto a una costruzione standard.

Dopo il progetto Number 6 nella categoria restauro, la Città di Torino con il Grattacielo Intesa Sanpaolo di Renzo Piano vede per la seconda volta consecutiva un suo edificio vincere il premio Building of the Year, affermandosi a livello internazionale come portavoce dell’architettura italiana sostenibile e di qualità.