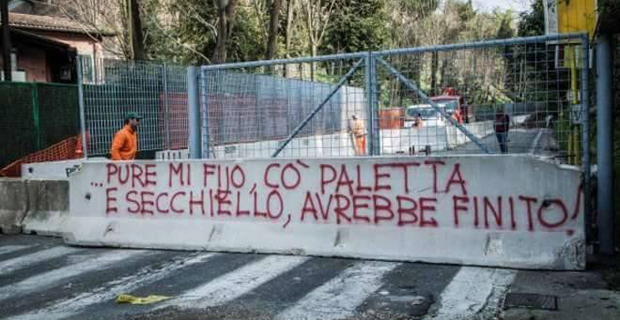

Un proverbio dice “chi bene inizia è a metà dell’opera”, ma nel caso che l’opera sia incompiuta vorrà dire che la sua realizzazione è stata errata sin dall’inizio. È il caso delle opere incompiute disseminate in Italia che fino ad oggi, ottimisticamente, sono costate 4 miliardi di euro buttati letteralmente al vento, costi monetari ai quali va aggiunto il danno per aver deturpato il paesaggio di coste, valli, skyline urbani e tanti altri luoghi.

OPERE A METÀ: 600 STRUTTURE MAI TERMINATE IN ITALIA

{loadposition google1}

Monitorare gli sprechi delle opere incompiute in Italia

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che ha finalmente ricevuto la documentazione presentata da tutte le Regioni italiane, ha attuato una norma voluta dal governo Monti per stilare -per la prima volta- una vera e propria anagrafe delle opere incompiute. Il risultato è a dir poco sconvolgente visto che, nonostante l’elenco non sia completo, al momento nessuna regione è esente da questo problema. Ad oggi l’anagrafe delle opere incompiute ne riporta oltre seicento, alcune rimaste a metà, altre appena cominciate.

Il tour delle opere incompiute parte dall’estremo Nord Italia, in Valle D’Aosta, dove sono stati spesi 8,8 milioni di euro per il terminal dell’aeroporto Saint-Christophe, mai terminata e per la quale servono oltre 3 miliardi per completarla, senza stimare però i danni ed i furti di materiali che il cantiere dell’infrastruttura ha subito negli anni ad opera di ignoti vandali. Nella località del Verduno una struttura costata ad oggi 159 milioni di euro di cui resta solo lo scheletro fatto di pilastri: sarebbe dovuto essere un ospedale tra Bra e Alba, in una zona però ad elevato rischio di franosità che fece porre fine prematuramente al cantiere. Si passa per Emilia, Veneto, e poi Toscana dove spicca lo svincolo della Cassia di Monteroni D’Arbia, un cantiere aperto quattro anni fa, costato al momento 30 milioni, ma ancora incompiuto e senza previsioni di termine.

Non solo grandi opere

La mano della mala edilizia però colpisce non solo a grande scala. Ad esempio nel Lazio la lista comprende opere incompiute per un valore di ben 261 milioni di euro: dalla palestra di Vico al museo naturalistico di Palombara Sabina. Tuttavia è strano che, nonostante conti tantissime opere incompiute nell’elenco, la capitale non venga citata: basti ricordare la città dello sport di Tor Vergata costata oltre 400 milioni di euro e mai completata dopo un cantiere durato sette anni.

Per la regione Veneto che potrebbe apparentemente sembrare ligia alle leggi, si segnalano diversi flop edili e infrastrutturali pubblici, dall’ampliamento della scuola materna del Comune di Montecchio Maggiore, con un costo di 1,3 milioni di euro, alla piscina di Cassola per un importo di 18 milioni.

Della Sardegna, fra le sue opere incompiute, va certamente ricordato l’orto botanico della Maddalena, costato “appena” 520 mila euro: un’inezia se messo a confronto con le opere sprecate per il famoso G8 del 2009 sempre alla Maddalena.

La Regione Campania sembrerebbe la più virtuosa d’Italia con solo due piccole opere incomplete: un palazzetto dello sport e quattro alloggi popolari nel Comune di Calvi Risorta, ma sicuramente l’elenco, come abbiamo già ribadito, non è del tutto veritiero, tanto è vero che non è riporta neppure la città di Napoli.

Puglia, Calabria e Sicilia vengono bacchettate ma nell’elenco, anche nel loro caso, ci sono delle sviste fra le quali la diga del Pappadai (territorio di Fragagano, Taranto, San Marzano e Grottaglie), con ben 70 milioni di euro spesi in trent’anni e non una goccia d’acqua raccolta e poi ancora il teatro di Sciacca (un progetto di 40 anni fa) che fino ad oggi è costato 25 milioni di euro ma che risulta inutilizzato.

Una mappatura incompiuta per opere incompiute

La procedura prevista dal Ministero nel 2013, per il monitoraggio, ha previsto che le Amministrazioni dovessero occuparsi di segnalare le opere edili e le infrastrutture incompiute sul proprio territorio. Nelle circolari inviate alle Regioni si legge quanto segue:

Il 24 aprile 2013 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 96 il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 42 del 13 marzo 2013, recante le modalità di redazione dell’elenco-anagrafe delle opere pubbliche incompiute, di cui all’art. 44-bis del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214. L’art. 3, comma 1, del citato D.M. prevede che entro il 31 marzo di ogni anno le Stazioni Appaltanti, gli enti aggiudicatori e gli altri soggetti aggiudicatori trasmettano al Ministero ovvero alle Regioni e Province autonome tutte le informazioni e i dati richiesti secondo le modalità contemplate in seno alla stessa norma. La trasmissione da parte delle Amministrazioni dei dati relativi alle opere incompiute, dovrà avvenire attraverso le apposite procedure informatiche, quindi non tramite l’invio cartaceo dell’elenco delle opere incompiute, secondo le modalità indicate nel sito da trasmettere agli indirizzi PEC specificamente individuati dal MIT e dalle Regioni e Province autonome.

È evidente che la pecca non è del Ministero, che ha avuto tutte le buone intenzioni, ma dei ritardatari o di chi ha evitato di mandare le segnalazioni. La potremmo definire l’anagrafe incompiuta delle opere incompiute in Italia.